为落实“学生中心、产出导向、持续改进”教学理念,进一步明确本科专业毕业要求,规范毕业要求达成情况评价的程序与方法,健全教学质量保障体系,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》(教师〔2017〕13号)等相关标准,结合《信阳学院本科专业毕业要求达成情况评价办法(修订)》(校教字〔2024〕49号)等相关文件要求,结合学院实际,特制定本细则。

一、评价责任机构、责任人和主要职责

评价责任机构:数学与统计学院成立评价工作小组,由数学与统计学院教学副院长担任评价工作小组组长,主要成员包括专业负责人、各课程小组组长、骨干教师代表、年级辅导员和2~3名企业、行业专家。学院教学管理人员、学工管理人员和所有任课教师参与和配合评价工作。

责任人:数学与统计学院教学副院长为第一责任人,专业负责人为直接责任人。

主要职责:评价工作小组组长组织相关人员对毕业要求达成情况评价的合理性进行审核。专业负责人组织专业毕业要求达成评价的具体实施。

二、评价对象和评价周期

评价对象:数学与统计学院本科各师范专业每一届所有取得毕业证书的毕业生,针对每条毕业要求,逐项进行评价,考查其毕业要求达成。

评价周期:各专业对每一届毕业生开展毕业要求达成情况评价,评价周期一般为一年,评价时间为每年5-7月。

三、评价依据及内容

毕业要求达成情况评价以党的教育方针、国家教育政策及“认证标准”为根本依据,结合《信阳学院本科专业毕业要求达成情况评价办法(修订)》(校教字〔2024〕49号)等相关文件要求,综合使用支撑毕业要求指标点的课程达成情况、学习成果与表现、毕业要求达成情况的问卷量表评估数据和信息等,作为本专业毕业要求达成情况评价的数据支撑依据。

评价内容为数学与统计学院师范类专业所有毕业生对毕业要求指标点的达成情况。

四、评价方法

毕业要求达成评价采用基于课程考核的直接评价和基于毕业生问卷调查的间接评价相结合的方法。

(一)基于课程目标达成情况的直接评价

直接评价依据专业课程体系中所有支撑毕业要求的教学环节(以下简称课程),在课程结束后进行课程目标达成情况评价,并根据评价结果及各课程目标与毕业要求指标点的对应关系,计算出毕业要求各指标点的达成值,并综合得到各项毕业要求达成情况评价结果。具体计算方法如下:

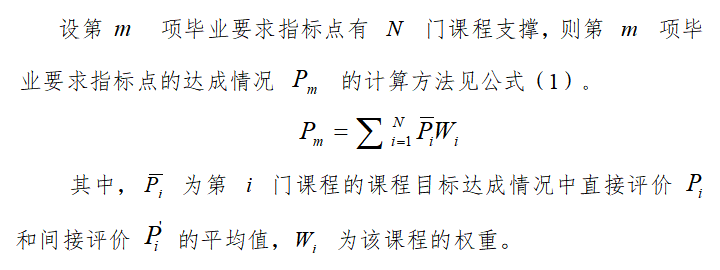

(1)各项毕业要求指标点的达成情况评价值

(2)各项毕业要求的达成情况评价值

取该项毕业要求所有指标点中达成情况最小的值,作为该项毕业要求达成情况的评价值。

(3)总毕业要求达成情况评价值

取所有毕业要求中达成情况最低的数值,作为本专业的毕业要求达成情况的评价值。

(二)基于毕业生问卷调查的间接评价

该方法是指运用统一设计的问卷向被调查对象了解专业毕业要求及分指标点达成情况的评价方法。一般邀请应届毕业生、任课教师、教学管理部门及其它相关职能部门参与调查。四方的评价权重分别为:学生占0.3,教师占0.3,教学管理部门占0.3,其它相关职能部门占0.1。

五、评价程序

(一)直接评价

(1)确定毕业要求达成目标值。毕业要求达成目标值是评判毕业要求是否达成的主要依据。根据学校对学生学籍和学分绩点的规定,结合专业特色设定各项毕业要求合格评价的目标值为0.65,低于0.65为“未达成”,高于或等于0.65为“达成”。

(2)审查课程目标落实支撑及达成情况。依据专业毕业要求、专业毕业要求分指标点与对应支撑其达成的课程对照表、课程支撑毕业要求分指标点教学任务矩阵图、课程教学大纲、课程目标达成评价材料等进行审查,确保支撑课程有对应课程目标落实支撑,课程目标与毕业要求分指标点支撑关系对应准确,课程目标达成值计算科学合理。

(3)确定强支撑课程及其支撑权重。由评价工作小组根据课程对其所支撑的毕业要求分指标点达成的贡献度大小,集体研究确定2-5门强支撑毕业要求分指标点的课程并确定各门课程的权重。支撑课程的权重总值为1。

(4)计算支撑课程对毕业要求分指标点达成的贡献值。依据支撑课程的支撑权重及其对应课程目标达成值进行计算。支撑课程对毕业要求分指点达成的贡献值=该课程对毕业要求分指标点的支撑权重×该课程对应毕业要求分指标点的课程目标达成值。同理,计算出其他支撑课程对毕业要求分指标点达成的贡献值。

初审:肖亚 复审:闫珍珠 终审:高昌慧